2025年8月11日(月)

公式HPのギャラリーには沢山の逸品兜を掲載しております。

そのギャラリーに掲載している兜を例に、兜のことを詳しくお話ししていきたいと思います。

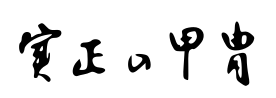

今回は筋兜(すじかぶと)についてです。※星兜(ほしかぶと)についてはこちらから

1分ほどでサクッと読める内容となりますので最後までお楽しみ下さい。

また弊社の兜だけでなく、お手持ちの兜やお目当ての甲冑にも共通するお話になりますので、是非照らし合わせてご覧ください。

◆筋兜って何を表しているの?

ギャラリーやyoutubeショートに掲載している甲冑をはじめとして、博物館などで展示されている甲冑に筋兜(すじかぶと)

と名の付くものがあります。

この筋(すじ)は何のことか皆さんご存じでしょうか?

これは鉢の表面の線のことを指します。

◆筋兜とは?

筋(すじ)とは鉢に沿って縦方向に付けられている線のことを言います。

戦乱の時代、兜鉢を制作する際は矧板(はぎいた)という細長い鉄製の板を頭の形に合うように重ねて制作をしていました。

この矧板(はぎいた)の端を叩いて折返した部分が筋(すじ)になります。

前回のブログで星兜(ほしかぶと)についてお話ししましたが、それとは対照に、

かしめる鋲は表面から目立たないように、平らになっているのも特徴です。

このように鉢表面に星(ほし)が無く、筋で構成された兜を総称して筋兜(すじかぶと)と呼びます。

武将で例えますと、伊達政宗などが自身の甲冑に取り入れています。

同じ筋兜(すじかぶと)でも間数に違いがあり、粗いものから細かいものまで様々ですが、

そこに歴史が隠れています。

◆筋兜の歴史

筋兜(すじかぶと)が誕生したのは鎌倉時代頃だとされています。

平安時代に確立された星兜(ほしかぶと)から技術が向上し、兜の形に変化が訪れます。

矧板(はぎいた)の枚数と星(ほし)の個数は増える一方で、大星(おおぼし)だったものが段々と小さくなり、最終的には小さくなった星を叩き潰して鋲表面を平らにするようになりました。

また、矧板(はぎいた)の端を叩き折返して筋(すじ)を作ることで、星(ほし)が担っていた補強と装飾の役目も同時に果たすようになりました。

平安時代から続いた重厚な星兜(ほしかぶと)に比べ、見た目が軽快である事が評価され、筋兜(すじかぶと)は徐々に全国に広まっていきました。

またシンプルが故に寂しく見える声もあったことから、新しい装飾方法として筋に覆輪を懸け下部に桧垣を巡らせ、いわゆる総覆輪筋兜(そうふくりんすじかぶと)も考案されました。

室町時代になると戦闘が激化し、より頑丈な兜が必要となりました。

そこで枚数を増やし、隣の矧板(はぎいた)と半分重ねることでより堅牢にしたものが登場します。

筋兜(すじかぶと)も32間や62間といった間数の多い鉢が主流になりました。

更に江戸時代に入ると100間や120間といった兜も登場します。

戦闘用と言うよりは装具や奉納として、また甲冑師の技量を見せつけるためでもあったと言われています。

お手持ちの兜を見る際は、筋(すじ)の部分や本数にも注目してみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。