2025年7月14日(月)

皆さんは「変わり兜」って聞いた事がありますか?

そしてご覧になったことはありますか?

本日は変わり兜についてお話しさせていただきます。

1分ほどでサクッと読める内容となりますので最後までお楽しみ下さい。

◆変わり兜ってなに?

変わり兜とは、個性的で装飾的な兜のことを指し、文字通り「変わった兜」です。

形状や使う材料が確立された従来の甲冑とは大きく異なり、形や素材、作り方までも全く新しい奇抜なものが多いのも特徴です。

立物に特徴的なテーマを入れる兜もあれば、縦長や頭巾の形をしているなど、鉢の形が独創的な兜まで多岐にわたります。

変わり兜が生まれたのは戦国時代から江戸時代にかけてだと言われています。

乱戦の中で武者を特定するには、軍装で識別するほかにありませんでした。

そこで軍団戦の中で目立つことを目的に、または自己顕示としてや験担ぎや自身の信仰や人生観の表現も兼ねて、型破りな変わり兜が戦場で花を咲かすことになります。

やがて手柄をあげた武将は「あの○○の変わり兜は武将の△△だ」という風に、その装いがトレードマークとなっていきました。

また芸術的な観点からも賞賛される点が大変多く、現代においても国内外問わず高い注目を集めています。

変わり兜はただの奇抜な兜なだけでなく、武士の生き様を表し現代でも評価される日本が誇る文化財なのです。

説明はこの辺りまでにして、早速甲冑を見ていきましょう。

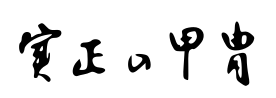

◆黒田長政拝領 椎形 歯朶前立兜

この兜は南蛮兜と呼ばれる形をし、西洋からのエッセンスを取り入れたと言われています。頭頂部のちょこんとした角がその証拠だと言われています。

言われてみれば、鉢の形が日本の甲冑と言うよりも西洋甲冑を彷彿とさせる見た目ですね。

また持ち主は黒田長政のものだと伝えられております。

黒田長政というと大水牛の兜や一ノ谷の兜がパッと思いつく方も多いかと思いますが、歯朶の前立のこの変わり兜も彼の所持物、正確には拝領したものだといわれています。

ちなみに、「歯朶の前立」で徳川家を思い浮かべたそこのあなた。

素晴らしい!大変鋭いです。

関ヶ原の戦いの直前、福島正則を説得するようにと命を受け、徳川家康からこの兜を拝領したという、歴史的にも大変貴重な変わり兜のひとつです。

(写真は椎形 歯朶前立兜)

◆朝顔の兜

まるで女性用の帽子のような可愛らしい見た目ですが、これもれっきとした変わり兜です。

しかもこの変わり兜は、実在したものだと言われています。

江戸時代頃に作られた兜で、通常兜に取付ける眉庇やシコロや立物などが一切無い、鉢と忍緒だけのシンプルな構造です。

もしかしたら元々は付いており、なにかしらの理由があり現在の形になったのかもしれませんが、

弊社にある資料では、残念ながら詳しい経緯やどの武将の兜なのかまでは至りませんでした。

もし詳しい方やご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ご一報ください。

またこちらの変わり兜はYouTubeのショート動画でも公開しております。こちらも併せてご覧ください。

今から約400年以上前に作られた甲冑たちなのに、古さを全く感じさせないデザインや見た目に思わず感嘆してしまいます。

今後も変わり兜をご紹介して参ります。

最後までご覧いただきありがとうございました。