2025年8月25日(月)

戦国武将は歴史や節句人形の枠を超えて、ゲームや本、国内外のドラマや映画の題材になったりしており

その人気の高さが窺えます。

今日はその中の一人、水野勝成についてお話ししていきます。

1分ほどでサクッと読める内容となりますので最後までお楽しみ下さい。

◆水野勝成ってどんな人?

彼がどんな人物だったのかを見てみましょう。

水野勝成(みずのかつなり)は1564年、三河国(現在の愛知県東部)で生まれました。

若い頃から戦で一番槍をあげたり誰もやりたがらないポジションに喜んで就くなど、豪胆で勇猛な武将であったと言われています。

ちなみに水野勝成のいとこに、徳川家康がいるのはご存じでしょうか?

勝成の父である水野忠重と、徳川家康の母の於大の方は姉弟だったのです。

家康とは年齢が約20歳ほど離れていますが、戦では徳川軍の一員として共に戦勝をあげます。

とある事件をきっかけに全国を転々とすることとなりますが、各地で数多くの武将に仕え、そこでも戦勝をあげます。

1622年、現在の広島県福山市に福山城を築城し、初代福山藩主としてその地を開拓させていきました。

年は老いても衰えることを知らず幾度となく戦場に繰り出し、1651年の88歳のときにその生涯を閉じました。

当時の平均寿命は50歳付近であったことを考えると、長く戦乱の世を生きた武将とも言えます。

ここまでざっくりと振り返りましたが、あまりにも魅力的で面白いエピソードばかりで載せきれないので今回はいくつかに絞ってご紹介いたします。

◆喜んで就いた「裏切り者」の役職

前半でお話しした「誰もやりたがらないポジション」とは日向守(ひゅうがのかみ)という官職。

かつては明智光秀がその地位に就いていて、当時は「裏切り者」のイメージが離れず、嫌われていた官職だったそうです。

しかしネガティブさなど一切気にも留めず、むしろ喜んで就いたと言われています。

また戦場での活躍も相まって鬼日向(おにひゅうが)という異名までも我がものにしました。

◆父との確執

時は1584年、小牧・長久手の戦い。織田信長の死後で次の覇権争いが起こった頃のこと。

当時勝成は結膜炎を患っており、兜を着用せずに戦場へ出向いたそうです。

それを父忠重が見とがめ「お前は兜を小便壺にしたのか」と強く叱責されたそうです。

それに対し勝成は

「父上ながらあまりのお言葉!」

と敵軍に突入し、一番首を獲り徳川家康の元へ持参したと言われています。

さらに同じ時期に、父忠重の逆鱗に触れるこんな事件がありました。

父忠重の家臣が勝成の悪口を告げ口していることから、その家臣を斬ってしまいました。

そのことに激怒した父忠重は、奉公構(ほうこうがまえ)いわゆる勘当を勝成に言い渡しました。

この奉公構(ほうこうがまえ)とはただ水野家から追放するだけでなく、「勝成を雇った者は水野家の敵だ」と見なされる処分で、いとこの徳川家康でさえどうすることも出来ない処分です。

一度は家康に匿われますが、その後15年という長い放浪の旅で各地を転々とすることとなりました。

◆○○歳で的に命中させる武勇伝

1614年の大坂冬の陣には息子の勝俊を引き連れて大将として参戦します。

「大将なのだから昔のように戦陣を切って戦ってはいけない」といとこの家康から釘を刺されたにも関わらず忠告を無視し、

一番槍をあげてしまいます。このとき勝成は51歳だったという記録が残されています。

さらに87歳のときに鉄砲を離れた的に命中させ、人々を驚かせたことという逸話も残っています。

人生を懸けて傾奇者(かぶきもの)であり生涯現役を貫きました。

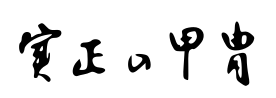

◆彼にまつわる甲冑は?

彼にまつわる甲冑のひとつが、金箔押し鯰尾形兜です。

金色の長大な兜で、実物は高さ約80cmほどもあります。

大変重そうに見えますが、張り懸(はりかけ:原型の上から紙を張り重ねて漆で固める技法)で出来ており見た目の割には軽量になっているのも特徴の一つです。

前立の赤い丸に黒い四角の模様の水野家の裏家紋「裏永楽銭紋」が配されており、

家臣の磯村忠太夫に贈られたものだと言われています。

もしこの甲冑を被って戦場に出ていたのなら、群衆の注目の集めたのは容易に想像できます。

しかも軍勢のなかに突進してきたら、とてつもなく恐ろしいことは間違いありません。

文字通り「破天荒」な人生を生き抜いた水野勝成。

ただ無鉄砲なだけではなく、福山城築城や発展に尽力し人々からも信頼されていた人柄に惹かれる人も多いのではないでしょうか?

甲冑と共に武将にも思いを馳せていただけると嬉しいです。

最後までご覧いただきありがとうございました。